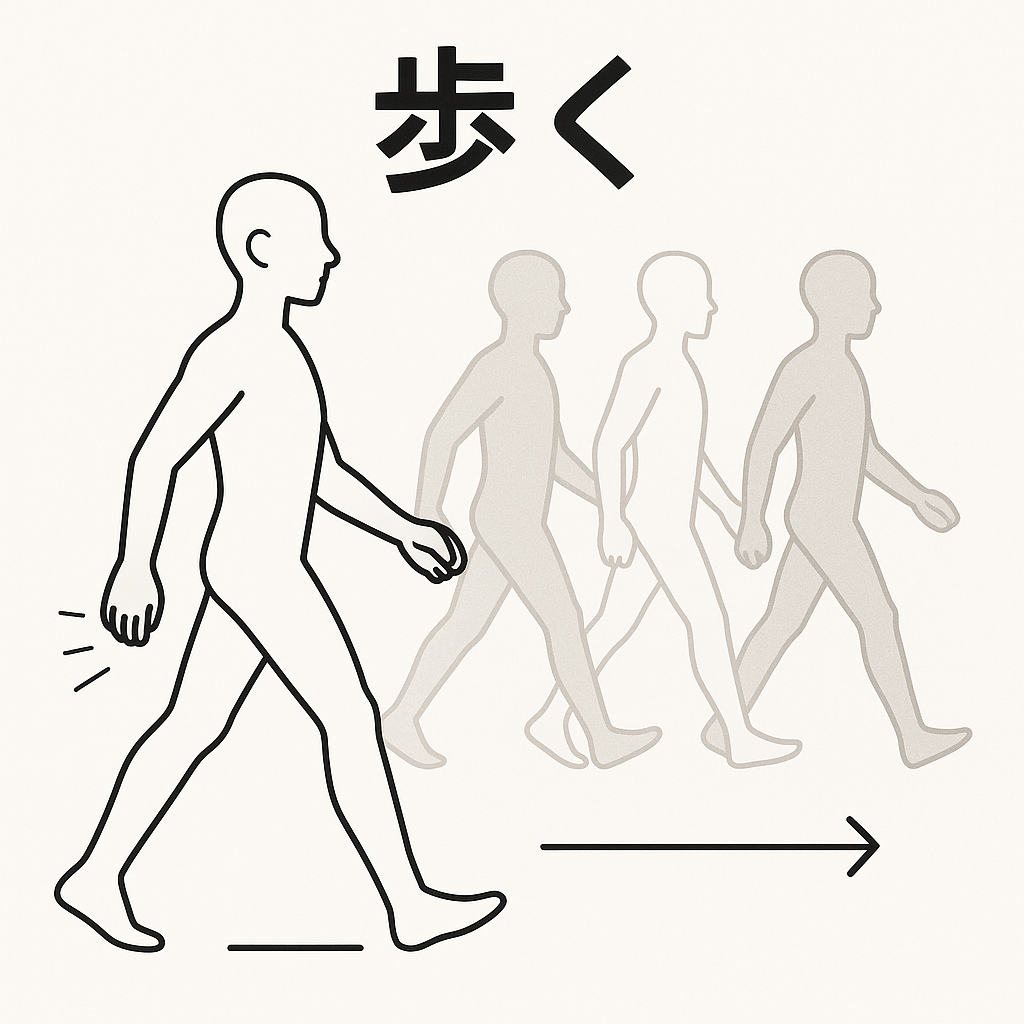

健康運動指導士が教える!解剖学的に正しい「歩き方」の基本と改善法

こんにちは。健康運動指導士の中村優介です。

日常生活で「歩く」という動作は最も自然な運動ですが、実は約8割の人が“間違った歩き方”をしています。

本記事では、解剖学的な視点から正しい歩き方をわかりやすく解説します。

🦵 歩行の解剖学的メカニズム

歩行は、下肢の骨格・筋肉・神経系が連携する高度な全身運動です。

1歩ごとに「支持脚」と「遊脚」が入れ替わり、主に次の3つの動きが生じます。

- ヒールストライク(踵接地):大腿二頭筋・前脛骨筋が衝撃を吸収

- ミッドスタンス(片脚支持):中殿筋・大殿筋が骨盤を安定化

- トウオフ(蹴り出し):腓腹筋・ヒラメ筋・大腿四頭筋が推進力を発生

つまり、「歩く」とは単なる脚の動きではなく、骨盤の安定+体幹の制御+下肢の協調が鍵になります。

🧠 正しい歩き方のポイント(解剖学的根拠つき)

1. 姿勢は「耳・肩・骨盤・くるぶし」が一直線

重心線がこの一直線上にあると、脊柱起立筋の負担が最小化されます。

猫背や反り腰は腰椎への圧縮力を増加させ、腰痛の原因になります。

2. 骨盤は“水平”に保つ

骨盤が左右に傾くと、中殿筋の筋活動が低下し、股関節痛や膝のねじれを誘発します。

特に女性や高齢者では「トレンデレンブルグ歩行」になりやすいので注意。

3. 膝は伸ばし切らず、軽くクッション

完全伸展で着地すると、膝蓋骨と大腿骨間に衝撃が集中します。

前脛骨筋・ハムストリングスでブレーキをかける感覚が理想です。

4. 足の裏は“ローリング”で使う

踵 → 小指 → 親指の順で重心を移動。

このローリング運動で、足底筋群・アーチ構造が自然に活性化されます。

5. 腕は「肩甲骨から」振る

肘を振るのではなく、肩甲骨を軽く後方に引くように動かすことで、広背筋と大殿筋が連動し、歩幅が広がります。

⚙️ よくあるNG歩行と身体への影響

| タイプ | 主な原因筋 | 身体への影響 |

|---|---|---|

| すり足歩行 | 腸腰筋・前脛骨筋の筋力低下 | 転倒リスク増、代謝低下 |

| 外股歩行 | 中殿筋弱化、股関節外旋筋過緊張 | 膝関節のねじれ、O脚進行 |

| 内股歩行 | 内転筋・大腿筋膜張筋のアンバランス | X脚、腰痛、膝痛 |

| 猫背歩行 | 脊柱起立筋・腹横筋の低活動 | 呼吸浅化、肩こり、疲労感 |

🏃♂️ 解剖学的トレーニングで「正しい歩行」を再構築する

- 中殿筋トレーニング:サイドレッグリフト・チューブウォーク

- 大腰筋エクササイズ:ニーアップ・片脚バランス

- 足底筋群活性:タオルギャザー・裸足ウォーキング

- 体幹安定化:プランク・デッドバグ

これらを週3回行うことで、歩行の安定性と疲労耐性が大きく向上します。

📊 まとめ

- 歩行は「骨盤の安定」と「体幹の連動」が基本。

- 正しい歩き方は筋肉の連鎖(大殿筋−広背筋ライン)で支えられている。

- NG歩行は膝・腰の痛みを誘発する。

- 中殿筋・腸腰筋・足底筋群を鍛えることで再教育が可能。

普段の「歩く」を見直すことが、健康寿命を延ばす第一歩です。

🩺 健康運動指導士・中村優介のコメント

解剖学を理解して歩くと、姿勢も代謝も変わります。

「歩く=筋肉の協奏」—— それを感じながら一歩ずつ進めていきましょう。

この記事が役に立ったら、ブックマークやシェアをお願いします。

コメント