目次

クルクミンとは何か

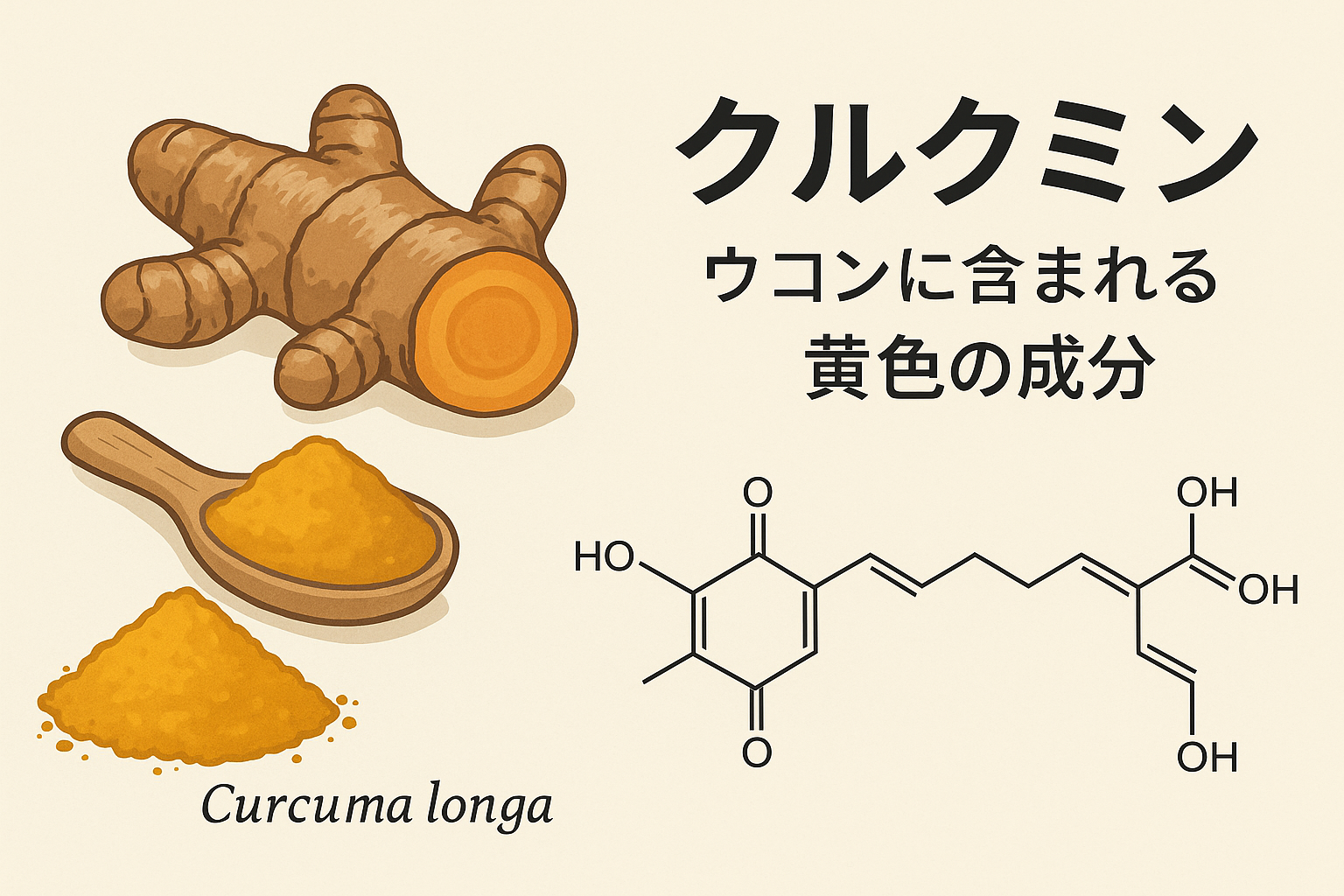

クルクミンはショウガ科ウコン(Curcuma longa)に含まれるポリフェノール系化合物で、黄色い色素の主成分です。インドのアーユルヴェーダや中国医学では、何千年も前から抗炎症・消化促進・創傷治癒などに利用されてきました。

現代の研究では、クルクミンは抗炎症作用・抗酸化作用・抗腫瘍作用・肝機能改善・認知症予防など、多面的な健康効果を持つことが報告されています。

吸収率の課題と改善方法

クルクミンは水に溶けにくい脂溶性であり、肝臓で素早く代謝されるため、血中濃度が上がりにくいのが課題です。

吸収改善の方法

- 黒こしょう(ピペリン)併用:吸収率が最大20倍になる研究報告。

- 脂質と一緒に:オリーブオイル、MCTオイルなどと摂取すると吸収向上。

- 製剤の工夫:ナノ化、ミセル化、リポソーム化、リン脂質複合体など。

- 分割摂取:一度に大量よりも小分けに摂るほうが持続性が高い。

科学的に確認されている主な効果

1. 抗炎症作用

クルクミンはNF-κB経路を抑制し、炎症性サイトカイン(TNF-α、IL-6、IL-1β)の産生を減らします。関節炎患者を対象としたRCTでは、痛みスコアと炎症マーカーの有意な改善が報告されています。

2. 抗酸化作用

クルクミンは直接的に活性酸素(ROS)を除去し、Nrf2経路を活性化してSODやカタラーゼなど内因性抗酸化酵素を増やします。これにより細胞老化や酸化ストレス関連疾患の予防に寄与します。

3. 肝機能改善

アルコール性・非アルコール性脂肪肝(NAFLD)患者において、クルクミン摂取群はALT・ASTの有意な低下を示した研究があります。胆汁分泌促進作用も報告されています。

4. 認知症予防

アルツハイマー病モデルでは、アミロイドβの沈着抑制と神経炎症の低減が確認されています。高齢者への臨床試験でも記憶力や注意力の改善傾向が見られます。

5. 抗がん作用

細胞周期停止、アポトーシス誘導、腫瘍血管新生抑制など多方面から腫瘍細胞の増殖を抑える作用があります。ただし人での予防・治療効果は限定的で、補助的役割が中心です。

6. 心血管保護作用

血管内皮機能を改善し、LDL酸化を抑制。動脈硬化予防や血圧低下作用も報告されています。

安全性と副作用

- 通常の食品摂取量では安全性が高い。

- 高用量(1日8g以上)では胃部不快感や下痢の可能性。

- 抗凝固薬や糖尿病薬との相互作用に注意。

- 胆石や胆道閉塞のある人は医師に相談。

効果的な摂取方法と推奨量

臨床試験で多く用いられる量は、1日100〜500mgのクルクミン(吸収改善型)です。食事と一緒に摂ることで吸収効率が上がります。

相性の良い栄養素と食材

- 脂質:オリーブオイル、ナッツ、MCTオイル。

- 黒こしょう:ピペリンで吸収率UP。

- ポリフェノール:カテキンやレスベラトロールと併用で抗酸化相乗効果。

最新研究と今後の可能性

ナノテクノロジーによる吸収率改善や、クルクミン誘導体の開発が進んでいます。また、美容分野では美白・抗老化成分としての応用が広がっています。

まとめ

クルクミンは抗炎症・抗酸化・肝機能改善・認知症予防など多様な作用を持ちますが、吸収率の低さが課題です。黒こしょうや脂質との併用、吸収改善型サプリの利用で効果を最大化できます。安全性は高いものの、高用量や薬との併用時は注意が必要です。

注意事項

本記事は健康情報の提供を目的としており、医療行為を代替するものではありません。持病のある方や薬を服用中の方は必ず医師に相談してください。

コメント